本网讯(文/贾姝 图/受访者提供)董诚明,河南省道地药材生态种植工程技术研究中心主任,河南省首席科普专家,河南省高层次人才,河南省中药材产业发展十大领军人物。生于内蒙古,求学吉林,扎根河南。从1983年到2025年,他用42年的光阴培育出了两株特别的“花”。一株扎根在“杏林”,葳蕤繁茂,向阳而生;一株扎根在中原沃土,历经风雨,勃勃生机……

董诚明老师接受新华网采访

选择 42载追梦不熄

从北疆到中原,不仅是地理坐标的转换,更是一位中药人对理想的执着追寻;

三尺讲台,杏林飘香,田间地头的坚守是师生最留恋的“课堂”;

四秩有余,寒来暑往,时间长河烙印下与本草为伴的日子。

1983年,董诚明老师考入吉林农业大学药用植物学专业。祖国悠久的药用植物历史和丰沛的资源,燃起了他心中对药用植物的热爱。带着向往与信念,大学毕业后,董诚明老师来到了河南,入职河南省科学院从事科技开发工作。三年的科研时光,更坚定了他从事药用植物研究的决心。

怀揣着这份热爱与执着,1990年,董诚明老师到河南中医学院(现“河南中医药大学”)任教,从事药用植物学的教学、科研工作。42年如一日,他始终保持实干家的本色,扎根教育、科研一线,终日带领学生与泥土为伴,将田野作为中药栽培研究的“实验室”,不断推动中药材规范化种植在科技与传统的碰撞中,孕育出药香氤氲。

从河南中医药大学新医科专业实习基地(仲景宛西)到河南中医药大学新医科专业实习基地(河南羚锐),从西峡山茱萸种植基地到温县地黄、山药种植基地,从栾川连翘种植基地再到济源冬凌草种植基地……他建立的以河南道地药材为主的科研与教学相结合的基地既是科研场所,也是学生实践的课堂,成为了一批批中药学学子成长成才的“摇篮”。

期间,董诚明老师先后完成了10多项国家级、省级科技项目。完成了河南省“九五”“十五”“十一五”“十二五”“十三五”冬凌草、地黄、牛膝、金银花等道地药材的规范化种植研究、GAP种植基地建设及认证工作。主持起草河南省地方标准、团体标准10余项,包括淫羊藿(箭叶淫羊藿)加工技术规程、丹参生产技术规程等。主持选育地黄新品种“怀中1号”“怀中2号”和“同仁1号”,并通过对野生箭叶淫羊藿的引种驯化,选育出新品种“天中1号”“天中2号”,截至目前带领团队选育河南省不同道地药材如山茱萸、黄精、苍术等新品种近20个,推广各新品种规范化种植3000亩以上;并指导建设起了箭叶淫羊藿、丹参、金银花等药材的高质量良种繁育基地。在董诚明老师的不懈努力下,河南中药村生产从传统经验向科学化、标准化迈进了一大步,直接带动了药农的增收,减少了对外省药材的依赖,提高了道地药材的经济价值。

在教育、科研辽阔的“田野”上,董诚明始终坚守中医人的初心与使命,用汗水与心血栽下一片“杏林苗圃”,孕育出朵朵杏林“繁花”。

传承 教案里的墨渍涟漪

“我热爱教师这个职业,和学生在一起是我最开心的事。”

初登讲台,为了上好每一堂课,还是助教的他,每天都早早来到教研室,打扫卫生、准备教具、整理教案、跟师听课、精进专业、请教老教师授课技巧。

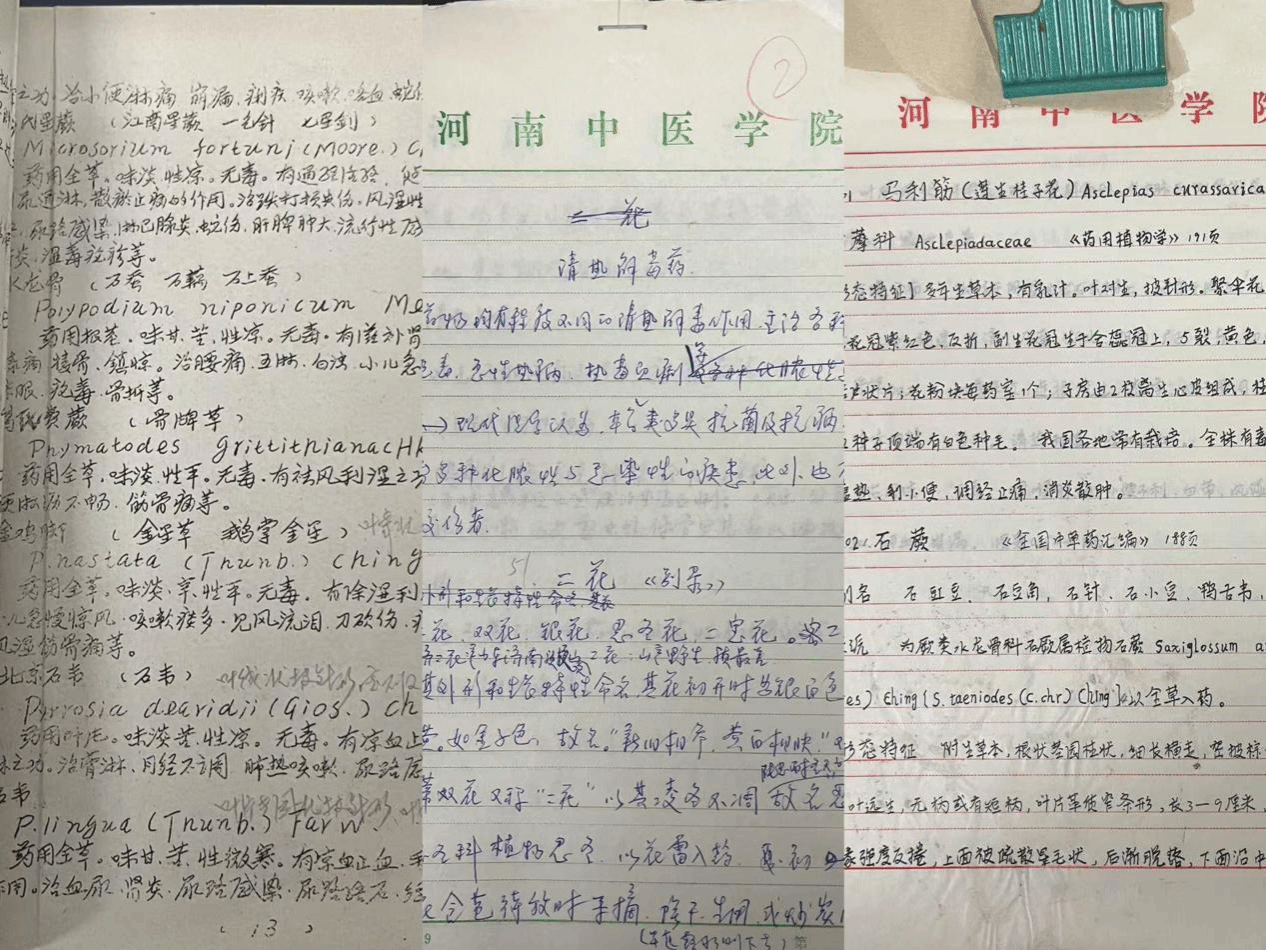

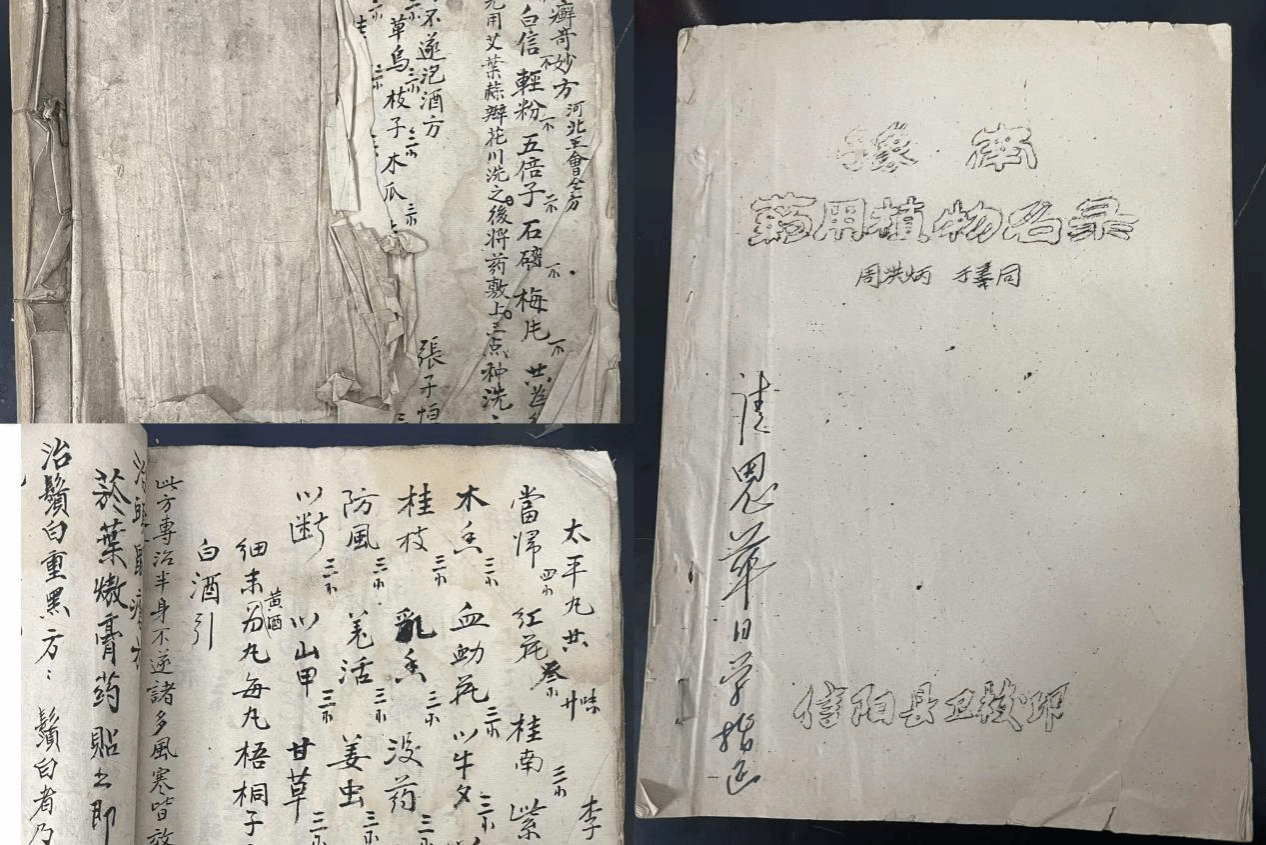

“那时的教案全是手写,老教师们一笔一划、工工整整,没有半点马虎。当时的教学条件也比较艰苦,教学模型还是挂图,但这丝毫没有影响老师们的授课热情和同学们的学习劲头。”

“要想把课堂讲活,一定要先把教材吃透,要把生活中的实践融入到教学中,使授课有灵魂,不枯燥。”他向我们讲起了记忆犹新的一节课——植物疏导组织。董诚明老师兴致勃勃地回忆当时如何运用生活中的事例来讲述植物疏导组织,形象生动、通俗易懂。

董老师收藏的老教师的教案手稿

董老师收藏的老教师们的珍贵手稿

董诚明老师至今还珍藏着当年老教师们的手写教案。那些泛黄发皱的厚厚文本、工整的字迹,均流淌着教育者的匠心。这种对教育的敬畏与热爱,被他完整地传承了下来。

精心设计每一堂课、带领学生上山实践、完成年181学时的教学任务、培养硕士研究生60余人……在育人育心的道路上,他构建了一套理论与实践深度融合的教学体系,并毫无保留地将毕生所学传授给学生,为中药资源领域培养和输送了大量科研能力强,性格坚韧的高质量学术人才。在他的引领下,学生不仅学到了攻坚克难,精益求精的学术精神,多年以来的耳濡目染更是学到了老师身上与人为善,耐心包容的优良品质。

育苗 纸上得来终觉浅

野外实践犹如在读一部活体的《本草纲目》,同学们在大自然中观察药用植物的生长环境、形态,加深对药用和药效的理解,弥补了课堂教学所接触不到的知识,获得了实践经验和技能,也提升了团队协作能力……

有一次,董老师带领学生到信阳市平桥区药材种植基地调研。师生一行人走到了仿野生种植的黄精林,董老师指导大家将黄精挖出,为同学们分析黄精长势、解释其生长现象,又带领大家观察了不同栽培模式下的黄精种苗生长情况。董老师的学生、中药学硕士肖倩说,“老师带领我们用眼去看、用手去挖、用耳去听,我们如同海绵吸水一样努力地吸纳知识,受益良多。”

在崎岖的山路上,即便是年轻学子,也常常感觉力不从心,而董老师却像是山间的常客,步伐稳健地在前方领路。每一味药材,在他眼中都是自然赋予的瑰宝。从《本草纲目》的古老智慧到现代药理研究的最新成果,他都信手拈来,将枯燥的理论知识化为生动有趣的故事,让中药学的世界变得既神秘又亲切。

当年跟随董老师野外实践的学生,如今已成长为中医药各领域的中坚力量。他们有的选择走上讲台,成为一名光荣的人民教师,在各个高校潜心育人;有的选择继续深造,分别在中国科学院华南植物研究所、四川大学、天津大学、河南中医药大学等校攻读博士学位;还有的选择在医院、疾控中心、食品药品监督管理局、药品检验所、各大药企等发光发热。

不管身处哪里,从事什么样的职业,这些学子们都一直延续着老师的学术精神和师者情怀。他们常常说,“董老师如师如父,是真正的长者。”

董老师(右二)带领学生野外实习

等待 让一朵花开

教学促进科研,科研反哺教学。

克服藏红花的“水土不服”,让它在中原安家!这是董老师攻克的第一个科研。在物资匮乏、条件艰苦的年代,董老师开启了等待一朵花开的“艰难之旅”。

届时条件艰苦、科研经费不足,他便积攒自己的工资用于实验研究。谁曾想,那背着小背篓在贵州的山区里收集藏红花的人,从浙江买来种子,挤硬座把种苗背回来的人,竟是一位大学老师?

为了节约经费,他带领学生把仓库改成组培实验室,当起“电工”自己安装照明设施,建起了温湿度控制系统,水肥灌溉系统,反复摸索种植技术……

功夫不负有心人。这在常人看来是不可能完成的科研实验,终于在董诚明老师的攻关下“开了花”——这味含有特殊药用价值的贵重药材跨越千里,在中原“安了家”,极大地提高了藏红花这一珍贵药材在中原的可及性和市场供应量。

教育科研工作从来就不是纸上谈兵的事情,把科研成果写在中原大地上,这是董诚明老师和他的学生们一直坚守的信念。田间地头的问题,始终是他们的“下一个课题”。

与企业、药农合作,充分发挥中原道地药材的产业优势,壮大品牌,推进中药材科学化、规模化生态种植;起草多种中药材的规范化生产技术规程;帮助药企建设原料药材基地;实现中药原料生产现代化与规范化、产品质量标准化、品牌系列化,带动中药种植、中医药文化旅游等相关产业发展……

多年来,董老师团队的足迹遍布中原各大山脉,帮助30余家企业、3万余户药农解决了中药植物种子萌发、虫害防治、水肥调控等诸多技术性问题。丹参、柴胡、淫羊藿、冬凌草等药用植物的高质量生产,为企业和药农带来了充沛的经济效益和社会效益。

静静地等待一朵朵“花”竞相绽放。这样的执着与坚守,正是董诚明老师深耕科研的生动写照——即有科学家的理性,又有农人的耐心,更有诗人般的浪漫情怀。

董老师(右三)在指导农户种植淫羊藿

希望 就在田野上

“作为一门应用学科,如果我们的研究不能够真正解决药农的问题,为药农带来利益,我们的研究就没有意义。”董老师坚定地说。

此时,中原大地上中医药事业提质发展,河南省科学院中原药谷科创园更是成为一张“名片”,让传统中医药展现出了科技“新颜”。

在河南省科学院中原药谷科创园,董老师带领团队再一次以实际行动交出了一份经受住现实考验的优秀“论文”。

通过在嵩县开展道地药材种质资源调查,让选育道地性强、药效明显、质量稳定的中药材新品种、标准化种质种苗成为可能。董老师在中原药谷中药材种质资源与良种繁育创新中心开展的研究,将为中药材标准化种植、生产、加工及大健康产品开发提供科技支撑。

中药的好坏在于中医药材,而中药材的好坏在于种子种苖。董老师的目标,就是要让中药材的栽培品种化,达到优质,高效,优产。

虽是花甲之年,但董老师仍以不输年轻人的拼劲儿与闯劲儿,不断地向着以科技创新赋能中医药新质生产力的方向攀登。

天地阔,且徜徉。42载春秋,足以让一株幼苗长成参天大树。我们仿佛看到,董诚明老师用半生时光培育出的两株“花”,已然结出硕果,绽放出缕缕芬芳。

带着对中药材种植和对中药材育种繁育的无限热爱,董诚明老师还将在教学、科研的这条路上稳健地走下去,在广袤的“田野”上,孕育无尽的希望。

(编辑 吴晋一;审核 王晓蕊)